15:16 16 марта | |

Дата по старому стилю: 3 марта. В этот день

отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в 3-4 веках в Малой

Азии и погибшего за веру от рук язычников. В народе имя святого зарифмовали в

поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит». В этот день нужно было обойти

поле крест-накрест — привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег.

Однако солнце могло быть не только милостивым, но и грозным, поэтому нужно было

знать, как себя с ним вести. О солнце сложено множество присказок. Наши предки,

например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу —

пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по

солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным. А

главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно

в это время хозяин леса выходит из берлоги. Увидел свет роман Гюго «Собор Парижской

Богоматери» 16 марта

1831 года в Париже вышел в свет первый роман Виктора Гюго «Собор Парижской

Богоматери». В этом произведении автор воскресил бурную жизнь французской

столицы 15 века. События романа развиваются в Париже на фоне собора Нотр-Дам де

Пари, который является как бы действующим лицом романа. И это не случайно:

Нотр-Дам де Пари — не только географическое, но и духовное «сердце» Парижа. Над

своей книгой Гюго работал с 25 июля 1830 по 14 января 1831 года, с перерывом в

несколько месяцев, совпавшим с разразившейся в Париже революцией. По мнению

критиков, «Собор Парижской Богоматери» и архаичен, и современен. Чтение этого

романа в отрочестве, в молодости, в зрелом возрасте – всегда откровение. Это

произведение по праву считается настоящим шедевром романтического романа. В нём

Гюго перелистал книгу веков и влил в неё жизнь, полную той правды и остроты,

которая зажигает читателя. Он дал контраст чудовищного (Квазимодо) и

прекрасного (Эсмеральда), поднял чудовищное до прекрасного и так пришёл к

торжеству добра. В 1978 году Робер Оссеин по этому роману поставил одноименный

мюзикл, четверть века спустя перенесенный на сцену Московского театра оперетты.

Полиция Петрограда закрыла знаменитый арт-клуб «Бродячая собака» «Бродячая собака» («Художественное общество

Интимного театра») – самое известное литературно-артистическое кабаре Петербурга

Серебряного века - была открыта (31 декабря 1911) 13 января 1912 года на углу

Итальянской улицы и Михайловской площади в подвале старинного дома Дашкова. Это

был клуб, место сбора и общения петербургской богемы. Нигде во всем Петербурге

нельзя было встретить так много талантливых людей искусства, как в этом, не

отличающимся богатством убранства, месте. Жизнь в клубе начиналась ближе к

ночи. Открывалась «Собака» вечером, но считалось шиком появиться там к

полуночи. Здесь можно было свободно общаться на профессиональные темы,

обсуждать творческие планы, праздновать юбилеи, демонстрировать свое искусство

для профессионалов-коллег. Однако вскоре вход в подвал был открыт и для

посторонней публики – «Бродячая собака» стала модной среди самых аристократических

слоев общества, слава ее гремела на весь Петербург. «Бродячая собака» стала

истинным символом Серебряного века с его пьянящей и завораживающей атмосферой,

лихорадочным и немного истерическим весельем. Единственным из

поэтов-современников, кто отчетливо недолюбливал знаменитое кабаре, был

Александр Блок. Но для большинства представителей творческих профессий

«Бродячая собака» была поистине вторым (а иным и первым) домом. «Собаке»

посвящено множество стихотворений самых разных авторов. Так, например, мотивы

«Бродячей собаки» постоянно возникали в творчестве Анны Ахматовой – от

стихотворения «Все мы бражники здесь, блудницы…» до первой части «Поэмы без

героя». По распространенной легенде, (3) 16 марта 1915 года полиция Петрограда

закрыла арт-клуб «Бродячая собака» из-за драки, устроенной Владимиром

Маяковским. На самом деле все было гораздо более прозаично. В 1914 году

началась Первая мировая война. Праздник, длившийся в «Бродячей собаке», все

больше противоречил суровым будням. Многие из постоянных посетителей кабачка

ушли на фронт. Посетителей с каждым днем становилось все меньше. Весной 1915

года кабачок «Бродячая собака» по распоряжению петроградского градоначальника,

генерал-майора князя Оболенского, был закрыт по простой причине — за незаконную

торговлю спиртными напитками во время «сухого закона», введенного с началом

войны. В 2001 году помещение легендарного артистического кафе было

восстановлено; сейчас в Санкт-Петербурге на площади Искусств, 5 находится клуб

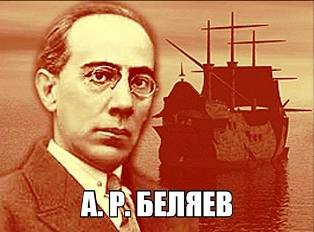

«Подвал Бродячей собаки». Родился Александр Беляев, русский и

советский писатель-фантаст Александр

Романович Беляев родился (4) 16 марта 1884 года в Смоленске, в семье

священника. В 1901 году окончил Смоленскую духовную семинарию. Но становиться

священником он не хотел и поэтому поступил в Демидовский лицей в Ярославле.

После смерти отца ему пришлось зарабатывать на жизнь рисованием, игрой на

скрипке и частными уроками. Окончив лицей, он стал неплохим юристом, приобрел

свою клиентуру. Его дела складывались удачно, он часто бывал за границей. Но в

1914 году он оставляет все и посвящает себя писательству. Когда ему было 35

лет, он тяжело заболел (туберкулез позвоночника) и шесть лет был прикован к

постели, из них три года пролежал в гипсе. Но он сумел вылечиться и вернуться к

полноценной жизни. Сначала он жил в Ялте, работал воспитателем, инспектором

уголовного розыска, затем переехал в Москву и снова занялся юриспруденцией,

продолжая писать. В 1920-е годы им были написаны такие известные романы как

«Остров погибших кораблей» и «Человек-амфибия». В 1928 году он снова переехал,

на этот раз в Ленинград, и уже полностью окунулся в литературную деятельность.

Заинтересовавшись проблемами функционирования психики, он пишет романы «Голова

профессора Доуэля», «Властелин мира», «Человек, потерявший лицо». Всего

Александр Беляев является автором более двадцати повестей и романов, нескольких

десятков рассказов, множества эссе, очерков, рецензий, критических статей,

пьес, публицистических произведений. Когда началась Великая Отечественная

война, писатель отказался эвакуироваться из блокадного Ленинграда. 6 января

1942 года Александр Романович Беляев умер. Местонахождение его могилы

неизвестно. | |

|

| |

Понедельник, 16.02.2026, 17:41

Приветствую Вас, Гость

Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины

Главная » 2017 Март 15 » 16 марта

Твитнуть

Нравится

Статистика

Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

Меню сайта

Категории

| Книжные обзоры [331] |

| Внимание конкурс! [57] |

| Клуб служебного собаководства "Чемпион" [1] |

|

Встречи в библиотеке [151]

Категория содержит информацию об интересных гостях библиотеки.

|

| Грани сотрудничества [158] |

| Канис-терапия [10] |

Архив записей

- 2012 Декабрь

- 2013 Февраль

- 2013 Март

- 2013 Апрель

- 2013 Май

- 2013 Июнь

- 2013 Ноябрь

- 2013 Декабрь

- 2014 Январь

- 2014 Февраль

- 2014 Март

- 2014 Апрель

- 2014 Май

- 2014 Сентябрь

- 2014 Октябрь

- 2014 Ноябрь

- 2014 Декабрь

- 2015 Февраль

- 2015 Март

- 2015 Апрель

- 2015 Май

- 2015 Ноябрь

- 2015 Декабрь

- 2016 Январь

- 2016 Февраль

- 2016 Март

- 2016 Апрель

- 2016 Май

- 2016 Июнь

- 2016 Июль

- 2016 Август

- 2016 Сентябрь

- 2016 Октябрь

- 2016 Ноябрь

- 2016 Декабрь

- 2017 Январь

- 2017 Февраль

- 2017 Март

- 2017 Апрель

- 2017 Май

- 2017 Июнь

- 2017 Июль

Друзья сайта

Евтропиев день

Евтропиев день