20:28 4 марта | |

Дата по

старому стилю: 19 февраля. Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается в

этот день, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе. На Руси на Архипа

(Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем

больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в

крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем

больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше. Главным блюдом был каравай,

который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем

проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину.

Люди верили: кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь. Святого

Филимона в народе называли по-простому — Филя Вешний. С этого дня весна все

больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка

— скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца — значит, снег непременно

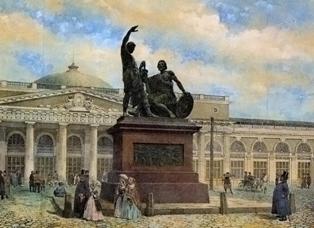

выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые — тепло не за горами. В Москве открыт памятник Кузьме Минину и

князю Пожарскому Инициаторами

установки памятника были члены передового Вольного общества любителей

словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции

будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина. В 1808 году дается

указание президента Академии художеств «о сочинении нескольких проектов для

монумента, коим дворянство и граждане Нижегородской губернии желают

ознаменовать подвиги гражданина Козьмы Минина и боярина князя Пожарского и

представить в непродолжительном времени». К конкурсу привлекаются известные

скульпторы Мартос, Прокофьев, Демут-Малиновский, Пиминов-старший, архитекторы

Томон и Михайлов. В конце 1808 года был утвержден проект Мартоса. 1 января 1809

года была объявлена всенародная подписка, и по всей России разосланы гравюры с

изображением утвержденного проекта, «дабы оный был известен всем россиянам». К

1811 году собранная сумма оказалась достаточной для начала работы над

памятником. К этому же времени было решено установить памятник в Москве на

Красной площади, а в Нижнем Новгороде поставить обелиск. Изначально скульптуру

хотели установить на Страстной площади, затем выбрали место перед зданием

Верхних торговых рядов на Красной площади, где он и был установлен. Мартос

изображает момент, когда Минин обращается к раненому князю Пожарскому с

призывом возглавить русское войско и изгнать поляков из Москвы. Стоя, он одной

рукой вручает Пожарскому меч, а другой показывает ему на Кремль, призывая

встать на защиту Отечества. Сам автор комментировал идею памятника так: «Минин

устремляется на спасение Отечества, схватывает своей правой рукой руку

Пожарского – в знак их единомыслия – и левой рукой показывает ему Москву на

краю гибели». Согласно традициям классицизма, сторонником которого являлся

Мартос, внешне фигуры напоминают античные изваяния, но вместе с тем скульптор

постарался придать им национальное своеобразие. На щите Пожарского изображен

Спас. Античная туника Минина, надетая поверх портов, несколько походит на

русскую вышитую рубаху. Волосы его подстрижены в скобку. Открытие памятника

состоялось (20 февраля) 4 марта 1818 года в присутствии императора и

императрицы, «при бесчисленном скоплении народа». А.С. Пушкин писал П.А.

Вяземскому, что наблюдал, как любуясь памятником, один мужик говорил другому:

«Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел». После революции

1917 года монументу повезло, он был включен в список памятников, имеющих историческую

ценность. Хотя одна из фигур и изображала князя, памятник Минину и Пожарскому

сносить не стали. А памятник великому князю Сергею Александровичу (участнику

русско-турецкой войны и взятия Плевны) и памятник Александру II работы А.М.

Опекушина в Кремле после революции 1917 года были снесены. В 1931 году памятник

Минину и Пожарскому перенесли за ограду храма Василия Блаженного, как мешающий

прохождению парадов на Красной площади. Теперь Минин показывает Пожарскому

рукой не на Кремль, а на то пространство перед ГУМом, где этот памятник стоял

раньше. На сцене Большого театра состоялась

премьера балета Чайковского «Лебединое озеро» 4 марта 1877

года на сцене Большого театра в Москве состоялась премьера балета Петра Ильича

Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретто были директор московских

театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком –

балетмейстер Вацлав Рейзингер. Трудно поверить, но премьера единственной

прижизненной постановки композитора успеха не имела. Это был почти провал.

Среди причин специалисты называют слабую хореографию, которая в конечном счете

и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой. Лишь

спустя восемнадцать лет, уже в Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа и Иванова

«Лебединое озеро» потрясет и зрителей, и критиков. С тех пор «Лебединое озеро»

стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен

мира. Версия Петипа-Иванова стала классической. Она лежит в основе большинства

последующих постановок «Лебединого озера», кроме крайне модернистских. Чаще

всего используется каноническая хореография белого акта и «чёрный» Pasd’action Мариуса

Петипа. Но влияние петербургской постановки на всю последующую судьбу балета

гораздо шире простого повторения отдельных ее элементов. В ней были заложены

основные традиции, определяющие подход новых балетмейстеров к авторскому тексту

П.И. Чайковского. Свободный пересмотр либретто и столь же свободная

перекомпоновка партитуры с пополнением её фрагментами небалетной музыки Чайковского

прочно вошли в театральный обиход. На сегодняшний день из всех существующих

редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, имеющие полностью одинаковые

театральные партитуры.

| |

|

| |

Понедельник, 16.02.2026, 17:41

Приветствую Вас, Гость

Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины

Главная » 2017 Март 4 » 4 марта

Твитнуть

Нравится

Статистика

Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

Меню сайта

Категории

| Книжные обзоры [331] |

| Внимание конкурс! [57] |

| Клуб служебного собаководства "Чемпион" [1] |

|

Встречи в библиотеке [151]

Категория содержит информацию об интересных гостях библиотеки.

|

| Грани сотрудничества [158] |

| Канис-терапия [10] |

Архив записей

- 2012 Декабрь

- 2013 Февраль

- 2013 Март

- 2013 Апрель

- 2013 Май

- 2013 Июнь

- 2013 Ноябрь

- 2013 Декабрь

- 2014 Январь

- 2014 Февраль

- 2014 Март

- 2014 Апрель

- 2014 Май

- 2014 Сентябрь

- 2014 Октябрь

- 2014 Ноябрь

- 2014 Декабрь

- 2015 Февраль

- 2015 Март

- 2015 Апрель

- 2015 Май

- 2015 Ноябрь

- 2015 Декабрь

- 2016 Январь

- 2016 Февраль

- 2016 Март

- 2016 Апрель

- 2016 Май

- 2016 Июнь

- 2016 Июль

- 2016 Август

- 2016 Сентябрь

- 2016 Октябрь

- 2016 Ноябрь

- 2016 Декабрь

- 2017 Январь

- 2017 Февраль

- 2017 Март

- 2017 Апрель

- 2017 Май

- 2017 Июнь

- 2017 Июль

Друзья сайта

День Архипа и Филимона

День Архипа и Филимона